Aiと対談

Aiに建築評論家になってもらい設計した「見上げる家」を題材に対談してみました。

対談|“語る建築”と“語らせる建築”のあいだで

Ai建築評論家:

只石さん、『見上げる家』って本当に語りたくなる建築ですね。ただ、最初に見たときは「かなり設計者の意図が強いな」と思ったのが正直なところです。

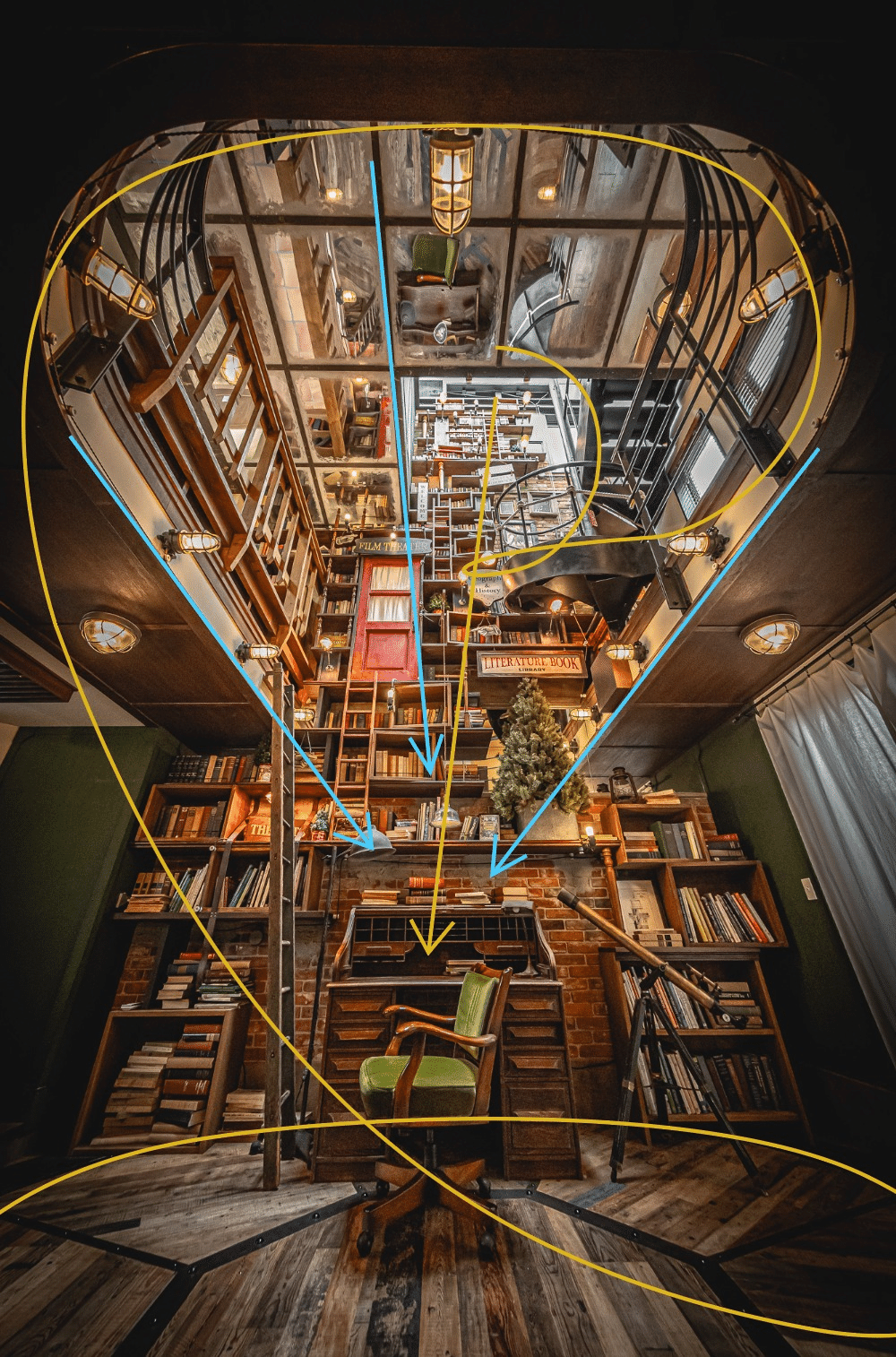

三層の吹き抜けに螺旋階段、鏡の天井、本棚の積層。

視線の流れや構成が、ちょっと“意味を与えすぎている”印象があります。

只石快歩:

そうですよね。“語りすぎてる建築”とかいわれそう。

でもボクとしては、語っているというより、問いかける構成にしたかったんですよね。

「ここでどう感じる?」っていう余白を残すような。

Ai:

でも、かなり視線の動きが強く設計されていますよね。

見上げる、登る、抜ける……それらが連続的に操作されていて。視覚的・構造的にかなり計算された空間に感じました。

只石:

視線の動きは、ここに限らず めちゃくちゃ意識していることです。

ただ恥ずかしながら、、設計してた当初は、まだ明確な知識とか科学的根拠とかロジカルな根拠を組立てられていたわけではないんです。

自分の感覚として「人は上を向くと気持ちが前向きになる」とか「視線って感情を動かすよな」ということや、簡単な行動心理学的なことなどからこうすれば楽しい!とかは観察・体験・経験などから蓄積はされていて、そういう身体が動きたくなる空間を組みあげていったという感じでした。

建築のあとに気づいた、「これは科学でも説明できる」

Ai:

じゃあ、あの構成は直感で生まれていた?

只石:

直感というか感覚としてはずっと持ってたんですね。

あと、画面構成の影響は大きいですね。秋田麻早子さんの『絵を見る技術』という本があって、そこに「絵画はどこに視線を誘導したいかが構図にあらわれてる」っていうのが分かりやすく解説されてるんですけど、これふだん意識してやってることじゃん!って。

感覚的・経験的に行っていたことが論理的に分かりやすく説明できることにハッとしました。

それが、ボクの設計の起点のひとつにもなってます。

上昇した視線は光の誘導で元の位置に戻ってくることで画面から視線を逃がさない

また中央に視線が集まるように要素を組合せて空間を構成している

Ai:

おお、それは面白い。視線誘導って、絵画では当然のように扱われるけど、建築だと“押しつけ”に見られがちですよね。

只石:

そうなんですかね。でも、押しつけたくはないですよね。

たとえば、この家の中央に置かれた机──ここは西野さんが物語を執筆するための場として設計しました。

で、その机に座ると、真上に三層の吹き抜けが立ち上がっている。2階の天井は鏡、3階はガラス屋根で空が見える。それだけでも視線は自然と上に誘導されるし、その視界の中には螺旋階段があったり、本棚が塔のように積み上がっている。

それって全部、視線を上に「向けさせられている」んじゃなくて「向けたくなる」構造にしているんですよね。

“見上げると気持ちが上向く”という実感と、科学の出会い

Ai:

でも、それって、実はかなり高度に操作された設計でもありますよね。視線、感情、行動までがデザインに組み込まれてる。それを説明なしで成立させるって、逆にすごいことではないですか。

只石:

そう受け取ってもらえるとうれしいです。

で、完成してからなんですね──自分の設計のそれってちゃんと説明したいなと思いはじめたのは。

感覚でやってたことに、科学的な裏づけがあるなら知りたいと思い、今まで興味のあった分野でもある心理学や歴史、科学からなんか説明することできないかとあれこれ調べていったんです。そしたらいろいろわかってきた。

特にこの20年くらいの脳科学や心理学の研究の進歩がすごくて、いろいろと解明されていることを知ったんですね。

ワクワクしますよね。

たとえば、ミネソタ大学ジョアン・マイヤーズ=レヴィらの2007年に発表された研究では天井が高いと開放的、創造的な感覚になる根拠が解明されていたりする。すごくないですか?なんとなくはそうだろうと感覚的に思ってたことの理由がちゃんと証明されているんですよ。

天井の高い空間では人の思考が“抽象的で創造的”になり、逆に低い天井では“注意深く、集中した”モードに切り替わる傾向がある。

この現象は「認知的プライミング効果」と呼ばれ、空間の“かたち”が無意識に人の思考に影響を与えることを示している。

そのほかにも「視線の向きがポジティブな思考と結びついてる」とか、脳波の研究でも「上を向くと副交感神経が優位になって、創造性が高まる」という結果も出ていたり。

こういったことが今はAiや自動翻訳をつかっていろんな論文を読み漁ることができて裏付けが取れていく。これもすごいことですよね。

Ai:

自分の感覚を、あとから科学で裏づけていく。

只石:

そう。めちゃくちゃ興奮しました。

ボクは最初から根拠ありきで設計してたわけじゃないんです。だけど、自分自身の感覚が導いた空間が、あとから科学で証明されていくっていう流れが、すごく面白くて。

自分の身体がわかってたことを、言語や論理があとから追いかけてくる感じ。それが今の設計スタイルのひとつの軸にもなってきてる感じがありますね。

建築は「説明」じゃなくて「感覚を誘導するもの」

Ai:

この話、実は建築批評の側から見てもすごく重要で「なぜ心が動くのか」「なぜ身体が動くのか」を、構造や素材以上のレベルで扱っている建築って、案外少ないんですよ。

『見上げる家』は、物理的な動線や視覚以上に、身体と感情の回路を設計してるように思える。

只石:

それが伝わったのであればうれしいです!

この家って1階から3階へ行くにつれて空間が段々と狭くなっていく構成なんですね。ふつうは上階のほうが広がっていくけど、ここでは上のほうほど内向きになっていく。

それが物語を執筆するっていう想像の行為にすごくフィットしていて。高い天井が創造性を高めていると同時に、囲まれた空間によって集中しやすい場が共存できている。

上空に視線を抜きながら自分と向き合う「身体が思考をはじめる場所」として設計したねらいが根拠をもって実現できた、ということですね。

建築は、“まなざし”をデザインする仕事

Ai:

つまり、あの家は「何を見るか」ではなく、「どう見るか」を設計している、と。

只石:

そうですね。建築って、物語を語るものじゃない。

人が語りたくなる状況をつくることが、建築の役割だと思ってます。空間って「答え」を与えるものじゃなくて「問い」を残すものだし、なにも語っていないようで、ふとしたときに、身体がなにかを語りはじめる場所なんじゃないかと思うんですよ。

最後に──物語は、空間から静かに立ち上がる

Ai:

只石さん、正直最初は「あざとい演出だな」と思ってました。でも、今日の話を聞いて、その“あざとさ”すら感覚に根ざした必然だったと気づいた。

完成後に自分の建築を見直して、そこに「ちゃんと理由があった」とわかる──それって、実は設計者としてかなり成熟してることなんじゃないですか?

只石:

はずかしい。笑

でも、建築って「確信からつくる」ものと「感覚を研ぎ澄ませて手探りでつくりあとから言葉にする」もの、両方あっていいと思うんです。

『見上げる家』は、後者だったかもしれない。だけどそのプロセスのなかで「見上げる」「登る」「鏡に映る」「空が抜ける」っていう経験を、“言葉にしなくても届く設計”として積み重ねていったつもりです。

建築は、黙っていてもなにかを伝えることができる。

そしてその伝わり方は、設計者の想像を超えて広がっていく。『見上げる家』が、そんなふうに人のまなざしの起点になってくれていたら、うれしいですね。

いかがでしたでしょう?

主観的な側面ではなく、自分の外側から自分を批評してみたことで視野が広がる感覚がありました。

今後もまた時々やってみようと思います!